مراجعة رواية خريف الدفلى للروائي السوري رشيق عز الدين سليمان

إنّ تقدير أيّ عملٍ أدبيٍّ أمرٌ شخصي، فكلّ قارئٍ قادرٌ على إبداء رأيه فيما يقع بين يديه من أعمالٍ أدبية، إلا أنّ ما يُجمع على جودته النقّاد، وهم قرّاءٌ بالدرجة الأولى، والأقدر على استجلاء الجمال الأدبي والقيم الفنية في هذا النص أو ذاك وبيان مدى جدّته ودلالته وتأصيله؛ كلّ هذا يجعلنا ننتظر صدور هذه الأعمال لنرمّم بها ذائقتنا الأدبية التي يُخشى أن تفسدها حالة الترهّل الفكري الذي تمطرنا به إصدارات غالبية دور النشر التي لا تحمل إلا لواء الغثاثة والإسفاف.

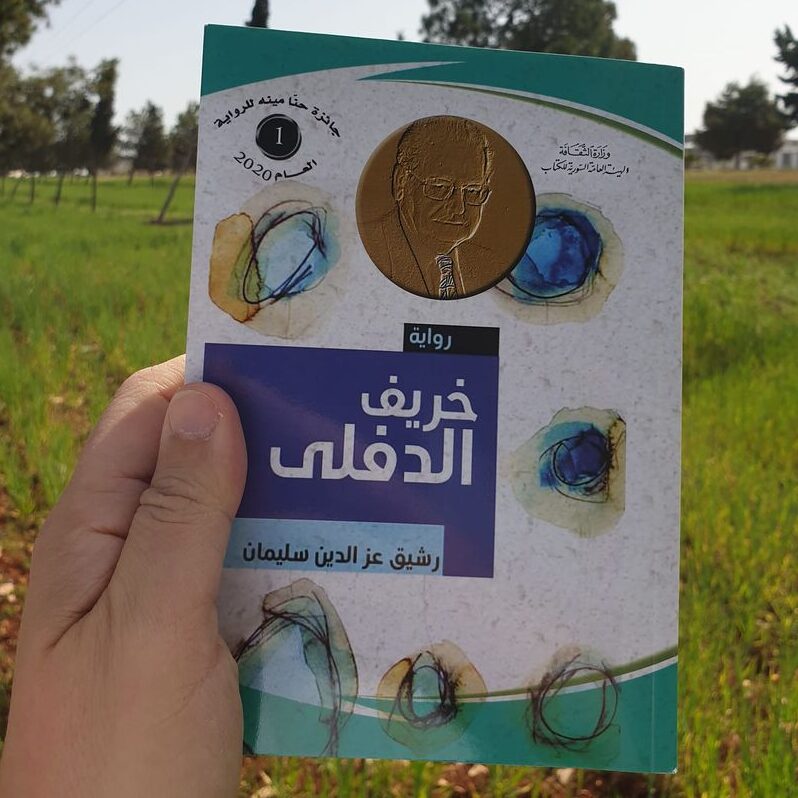

خريف الدفلى روايةٌ أشادت بها وبقوة لجنة جائزة حنا مينة للرواية عند منحها المركز الأول عام 2020، وهي على مايبدو الجائزة الوحيدة التي لم تطالها أيدي التسييس والمحاباة التي أفقدتنا نحن القرّاء ثقتنا بالجوائز الأدبية العربية برمّتها ( بالطبع أنا ألمّح لجائزة البوكر بالدرجة الأولى). وقد كلفتني هذه الرواية عامين من الانتظار قبل أن تُطبع وترى النور وتصل إلى أيدي القرّاء الذي أنا منهم لأقرأها وأكتب حولها النقاط الآتية:

يستهلّ الكاتب روايته بحدثٍ تقليديٍ هو سلامٌ عابرٌ بين معجبةٍ وبطلها المسرحي المشهور عقب انتهائه من العرض الذي اشتغل عليه مدة شهرين متتابعين. ليكتشف الممثل المسرحي (اسمه نور) عند عودته إلى البيت أنّ الفتاة مطعونةٌ في خاصرتها، وهي رغم نزيفها الحاد الذي تخفيه عنه كانت ترتجيه أن يأخذها إلى بيته لا إلى المستشفى لأنّ لها في ذلك مأربٌ وغرض.

تكفي القارئ هذه الأستهلالة المشوّقة ليتعلق بأهداب النص ليصل إلى أجوبة أسئلته العاجلة: لمَ تُصرّ الفتاة (نار) على الذهاب إلى بيت الممثل وماعلاقتها به؟ ما سرّ هذه الطعنة في خاصرتها ومن غريمها؟ وكيف يمكن للممثل المسرحي (نور) أن يتصرّف دون أن يورّط اسمعه وسمعته فيما لا شأن له به؟ وغيرها من الأسئلة التي تتولّد عند القارئ تِباعاً مع صفحات فصل الرواية الأول.

سيعلم القارئ لاحقاً أنّ لهذه الفتاة قصةً مرتبطةً بماضي الممثل وعلاقته بأسرته، وأن حضورها في حياته اليوم سيعيده إلى ماضٍ يبلغ عشرين عاماً وقد كاد أن ينساه ويشفى من تبعاته.

صاغ الكاتب بنيانه الروائي بتقنية (الإستدارة)، أي أنّه يعود في نهاية الرواية إلى نقطة البدء. ويدلّل على ما ابتدأه من أحداث الفصل الأول من خلال استحضار صورٍ واقعية حدثت مع البطل في زمانه وذلك من خلال تقنيّتي التذكّر والتداعي.

عوالم النص ومحتواه مألوفة البيئة والشخصيات، بل ومُغرقة في واقعيتها؛ فعلى سبيل المثال: لايرعوي البطل نور -رغم حبّه لأخيه وتعلقه به- عن ذكر ما اعتبره “مفاسد تربوية” فعلها أبواه ولاتزال توخزه في ضميره، لكنها في الواقع شأن المجتمع وعاداته وتقاليده لا شأن للأبوين بها. كإطلاق لقب (أبا يوسف) على الأب لكون يوسف وُلِد قبل شقيقه التوأم بدقائقَ ثلاث. ثمّ يتهم أمّه بأن أخيه أقرب إلى قلبها لأنّه أبصر الدنيا أولاً..!

اقتباس: “بضع أنفاسٍ تنفّسها قبلي خارج رحمٍ جمعنا لتسعة أشهر أعطته اللقب الذي سيظل مرافقاً لأبي وأمي، أبو يوسف وأم يوسف.. وإن حدث وكان أحدهم يناديها بغير ذلك فكان يناديها بأم التوأم!.. وإن كان الألم هو معلمنا الأول، كما يقول أحدهم، سيغدو يوسف الأقرب إلى قلب أمي فهي تألمت بولادته في حين خفّف عنها ألم ولادتها لي!.. يوسف ابن الألم والأمل أما أنا فابن الصدمة!..يوسف وليد اللهفة بعد انتظار في حين كنتُ أنا وليداً للصدفة! ثلاث دقائق، كانت كافية لتصيّرنا ما نحن عليه الآن؛ يفصلنا اثنان وعشرون سنة من الفراق”.

البطل الرئيس في الرواية لا هي الأحداث ولا المواقف؛ بل هي الحالة النفسيّة المتشظّية للبطل نور والذي يقدمه لنا الكاتب بصفته مسرحيّاً شهيراً متمكّناً واثقاً من نفسه ومعتدّاً بإنجازه، ثم لنكتشف خطوةً وراء خطوة هشاشة روحه التي تلفها الحيرة والسأم والشك فيما يتعلق بماضٍ بعيد في زمنه لكنه قريب من قلبه ووجدانه، ولايزال يداوي جراحه الناكتة.

أغلب الشخصيات المحورية في الرواية هي أطياف شخصيات لا نعرف عنها إلا ما يأتينا على لسان الراوي وهو المسرحي نور، أما شقيقه التوأم يوسف -وهو الشخصية المحورية في الرواية- نتعرّف إليه أيضاً من حديث أخيه نور، والذي لا يحكي لنا إلا قصصاً يبدو أنها تخدم أغراضه ونوازعه، إذ يرى القارئ المدقّق أنّ نور لايتّهم نفسه في موضع أو يلوم تسرّعه في الحكم على موقف، بل يجعل من نفسه ضحيةً لأسرته وأخيه وظروف صعبة فاقمت وضعه. عند هذا الحد يثير الكاتب عند القارئ سؤالاً هاماً: هل نصدّق نور في كل ما يقول؟. هل لدى شقيقه يوسف حديثاً يقلب الموازين؟ أرى أن الإجابة نعم، لأن الكاتب ختم روايته عند عودة يوسف ولم يمنحه فرصة الكلام، بل جعل من جملة (لقد عاد) ختاماً أخيراً لفصول الحكاية؛ إشارةً إلى أنّ هذه الخاتمة المفتعلة قد تعرّي ما سبقها من أحداث فيما لو تكلم يوسف، وساعتئذٍ سيطرح القارئ الثقة عن المسرحي نور في كل ما قال جملةً واحدة؛ ويظهر لنا على حقيقته ممثلاً مسرحياً بارعاً أجاد لعب دور المظلوم. وهذا مايبرّر إطلاق الصحافة عليه لقب (ملك المسرح).

الشخصيات الأنثوية في الرواية هامشية وباهتة، وهنّ ثلاث: نار/جلنار التي يوهم الكاتب قرّاءه بمركزية دورها في الرواية لنكتشف لاحقاً أنها مجرد شخصية مساعدة/مُمَهّدة ترتكز عليها أحداث العمل الرئيسية، حلا التي تمثّل الارتباط الأول للبطل، والأم التي يكتنف حضورها غموضٌ وتقييد من حيث جعلها الكاتب منفعلة أكثر من كونها فاعلة وهكذا بقية الشخصيات وأهالي القرية ونسوتها.

يقطع الكاتب نمطه السردي ليصف لنا مشهداً من صراع ديكة كان في القرية، أحسن الكاتب توظيف الموقف دون أن يُشعر القارئ بأنّه يغادر اللحظة الراهنة للرواية، وأجده واحداً من أجمل الإشارات إلى الحرب الدائرة في سورية حيث يتقاتل أبناء الجلدة الواحدة دون هدفٍ واضح إلا ليكونوا فُرجةً للغير ثمّ يخرجان من المعركة ولا منتصر بينهم تماماً كصراع الديكة. هذا مدخلٌ ذكي سلكه الروائي رشيق سليمان للدلالة على حربٍ ضروس دارت في هذه البلد وتدخّل فيها من لاناقة له ولا جمل.

صدرت الرواية عن الهيئة العامة السورية للكتاب عام 2022، وتقع في 190 صفحة من القطع المتوسط، وهي بالمجمل رواية جديرة بالتكريم والاهتمام، وقد خطا الروائي رشيق سليمان من خلالها خطوةً واسعة نحو مجده الأدبي المُنتظر.

✴ اقتباسات من الرواية:

🔹️ “الخذلان هو أن ترمي برأسك على كتفٍ فيرتطم رأسك بالأرض.”

🔸️ “حملتُ حقيبتي الصغيرة، كنتُ قد وضعت فيها القليل من الثياب، صورة أبي، وردَتَي الدفلى الذابلتين، والكثير الكثير من الذكريات، ذكرياتٌ ستبقى عالقة بي كما جلدي مهما حاولت الفرار منها.”

🔹️ “ثمة ذكريات عصية على النسيان، ذكريات لا تتحلّل جثثها ولا تتعفّن.

ذكرياتٌ لايتكفّل بها الزمن بل يساندها للتكفّل بك!

ذكرياتٌ لاتُدفن، إنما تدفنك حيّاً.”

🔸️ “دمشق لاتهبك كلّ شيء دفعةً واحدة ومن البداية، إنّها تجوّعك لتستلذّ بما تعطيك ولو كان فُتاتاً، تتركك حتى تجفّ شفتيك وتتفسّخ عطشاً ثم تُغرقك في نهرها.”

🔹️ “أكثر الرسائل يُتماً ليست تلك التي لم تُقرأ، بل تلك التي لم تُكتب أصلاً، حروفها بقيت عالقة في حلق الفم… كلماتها وُئِدت قبل أن تولد على بياض.”

🔸️ “الحب يانور، لايعرف حظراً للتجوّل ولايهتمّ لكل لافتات التحذير!

يجوب حتى الشوارع الخاوية باحثاً عن لحظة شغف، ينتظرك على رصيف اللهفة، تماماً عند منعطف الصدفة..

لايهاب الظلام لأنه النور بعينه.”

🔹️ “عصبي دوماً لكنه يصبّ جام غضبه على شكل عناق أو قبلة.”

🔸️ “وإن كانت الذاكرة عش دبابير فما الليل إلا العصا التي تتحرّش به، ثم ليلسعنا الحنين..”

🔹️ “ثمة معارك نفوز بها لكنها تأخذ منا كل شيء، ثمة انتصارات مهينة، وهنالك هزائم تمجّدنا.”

🔸️ “في زمن الحرب يصبح الحزن قوتنا اليومي، يمر صباحاً على كل بيت، ليطبع قُبلة على جباهنا، يقتاتُ من مآقينا تاركاً أثار قدميه على عتبات قلوبنا..”

🔹️ “إن أصدق عناق، ذلك الذي لا تقول فيه شيئاً، فقط تضع الكثير من روحك في صدر من تعانق قبل أن تغادره مدركاً أنّ أيّاً ممّا ستقوله لن يشفي غليل الأيدي حين تفترق.

ثمة عناق يجب ألاّ يتم فما أن ينتهي ستُعلنُ يداك الحداد، ثمّة خدٌ ألذ من الحنطة إن تذوقته ستكفر بكل ما تنتجه الحقول وتحمله السنابل وتحصده المناجل وتخبزه الأفران، وإنّ كل ما ستتذوقه بعده سيغدو مرّاً وعلقماً !”

- خريف الدفلى

- رشيق عز الدين سليمان

- الهيئة العامة السورية للكتاب

اقرأ أيضاً مراجعة رواية ضفاف الخطيئة للكاتب رشيق سليمان